近日,我院地質工程教研室黃興富副教授與中國地質科學院、中山大學、休斯頓大學、中國海洋大學、青島海洋科學與技術試點國家實驗室、中國科學院青藏高原研究所的學者合作,在拉薩地體新生地殼活躍建造過程這一研究方向取得重要研究進展。相關成果以《Active construction of southernmost Tibet revealed by deep seismic imaging》為題發表于Nature出版集團旗下的國際頂級綜合性學術期刊《Nature Communications》之上(最新影響因子14.92)。本項研究得到了國家重點研發計劃“深地資源勘查開采”專項、第二次青藏高原綜合科學考察研究項目和國家自然科學基金項目的共同資助,我校黃興富副教授為論文共同通訊作者。

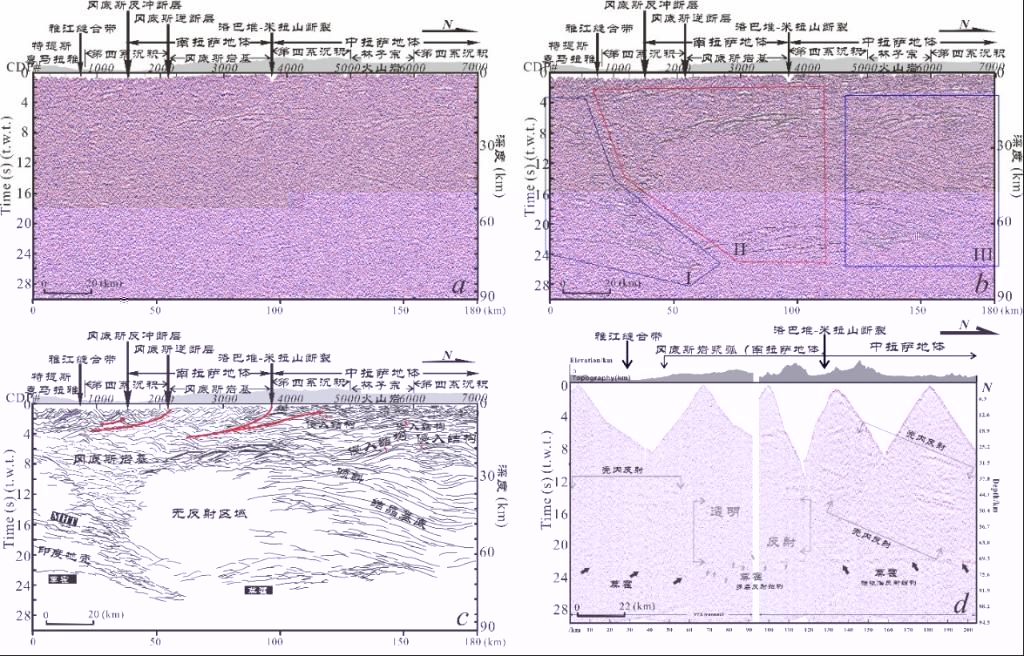

拉薩地體位于印度-歐亞闆塊主碰撞帶前緣,其巨厚的地殼幾乎兩倍于全球平均陸殼厚度。然而,其增厚機制并無全球共識的理論予以解釋,成為一個懸而未解的青藏高原科學奧秘,令世界學者探索了近百年。并且,沿南拉薩發現成礦時代最新的巨量有色金屬礦産聚集,使這個科學奧秘更加披上神秘的面紗。為了揭開這個科學奧秘,高銳院士團隊橫穿主碰撞帶中部,沿88.5°E完成了一條180km長的深反射地震剖面(圖1),切開了地殼,通過深部構造地球物理學綜合研究分析,揭示了以岡底斯岩基為代表的南拉薩地體發育全地殼尺度新生地殼。新生地殼物質源于俯沖闆片的構造回撤以及軟流圈物質上湧填充。該項研究首次揭示了南拉薩地體全地殼尺度新生地殼幾何結構,分析了其增生過程與機理,為研究新生代全球大陸地殼淨生長過程提供了範例。

該研究揭示了岡底斯岩漿弧為非傳統闆塊理論闡述的增生于俯沖闆塊前緣的大陸岩漿弧,而是淨增生于中拉薩地體古老結晶基底南側,由幕式岩漿岩結晶分異而形成的全地殼尺度新生地殼岩漿弧(圖2)。并且,岡底斯岩漿弧形成的地球動力學過程為了解岡底斯巨型金屬成礦帶成礦機制提供了理論依據。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-30887-3

圖1 180km長深反射地震剖面,(a)未解釋的深反射地震剖面(地理位置參考正文);

(b)強振幅信息提取;(c)強振幅信息提取的線條圖;(d)大炮單炮數據剖面。

圖2 新生代大陸淨生長模式,由(a)到(e)的構造演化過程揭示了南拉薩地體岡底斯全

地殼尺度岩漿幕式岩漿作用對于新生地殼形成的貢獻,全地殼尺度新生地殼生長主要發育于

新特提斯洋俯沖回撤、海溝向海撤退所帶來的空間,成長于後期岡底斯岩基的幕式岩漿作用。

論文發表情況