2021年5月22日2時04分,青海省果洛州瑪多縣(北緯34.59度,東經98.34度)發生了7.4級大地震,地震導緻了地表破裂、砂土液化、噴水冒砂、崩塌滑坡等等地質災害。9728太阳集团首页地質工程教研室陳立春教授認為這是一次實時實地觀察地震地表破裂特征及次生災害效應、開展地震對工程可能影響研究的大好機會,一放暑假,2021年7月15日,陳教授即帶領地質工程教研室幾名老師及研究生本科生共計12人前往青海瑪多開展地震科學考察。

陳立春教授是我們地質工程專業前年從中國地震局引進的專家、博導。陳教授主要緻力于活動構造及其在地震預測與工程建設中的應用研究,多年來長期在青藏高原開展研究,既有國家縱向研究課題,也有象西氣東輸、川藏鐵路等重大工程建設地震安評與城市活斷層探測等橫向研究課題,理論與實踐經驗都非常豐富。陳教授的到來,極大地拓展了我們地質工程專業的研究方向,豐富了我們的專業知識結構。

考察組在成都租了三輛車,為了沿途盡可能多地觀察不同活動斷裂地震地質現象,陳老師選擇路線是成都—汶川—茂縣—阿壩—瑪沁——瑪多—玉樹—甘孜—道孚—爐霍—康定—成都,曆時15天,沿2008年汶川8級、2021年瑪多7.4級、2010年玉樹7.1級、1973年爐霍7.9級等地震的地表破裂形迹,繞着青藏高原地震活動最強烈最頻繁的巴顔喀拉地塊區域轉了一圈,對活動斷裂、地震類型、地震地表破裂特征、地震變形影響範圍、地震地質災害等等有了最直觀的認識,唯有感歎:書上得來終覺淺,絕知此事要躬行!實踐出真知!

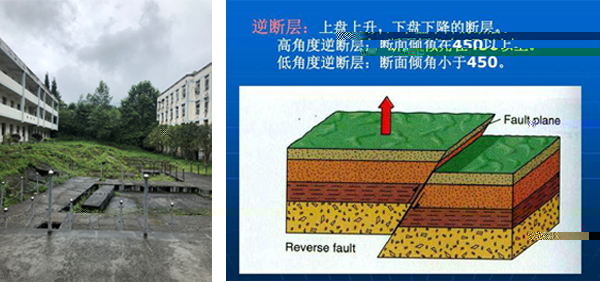

我們從成都出發,先是沿龍門山斷裂帶,陳老師帶領大家考察了白鹿鎮白鹿中學地震遺址。2008年汶川地震發生時,斷層從兩棟教學樓中間逆沖引起約兩米多高的位錯,而前後兩棟教學樓中無一人傷亡,說明隻要不在斷裂帶上,離開斷裂帶一定距離,滿足抗震設計要求的建築物就不會倒塌。

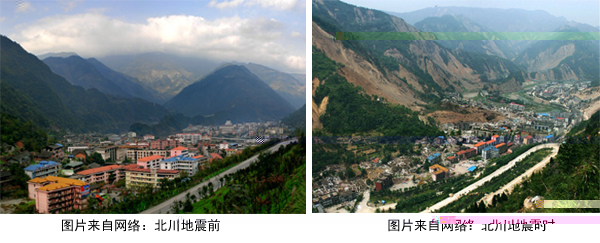

之後,一路向北,來到北川舊縣城地震遺址。由于地震引發山體滑坡,北川舊縣城多處被整體掩埋,狀況慘不忍睹,殘存的房子或倒塌、或破損、或歪斜,揭示着地震的殘酷。未達到抗震設計标準的房子、坍塌、崩塌、滑坡等重大地震次生災害對建築物的掩埋與破壞是地震對生命最大的威脅。

一路來到瑪多,5月22日才發生的瑪多Ms7.4級地震是我們這次考察的重點。此次地震發生在瑪多-甘德斷裂帶上。剛剛發生不久的地震,各種地表破裂、砂土液化、噴水冒砂等等痕迹還清晰可見。随着時間推移、風霜雨雪等的作用,這些地質現象很快就可能難以辨認甚至消失,所以,觀察這些地質現象越早越好。

下圖是我們沿着瑪多地震地表破裂帶的一些主要考察點。

這次地震在海拔4200~4600m 的高原面上形成了一系列由張裂隙、張剪裂隙、剪切裂隙、擠壓鼓包和裂陷等多類型破裂組合而成的複雜同震地表破裂帶,全長約160km。破裂帶不完全連續,各段破裂走向及階區特征也不完全一緻,我們在這裡花了一周時間,每天早出晚歸,追着破裂帶跑。很多地方也沒有路,這裡要感謝我們的司機師傅們對這一帶地震情況的熟悉及跋山涉水開車的高超技術。

瑪多地震表現為左旋走滑破裂性質。陳老師教大家如何在野外判斷破裂性質,如何在曠野中尋找可以測量同震位錯的參照物,比如跨破裂的電線杆、車轍、沖溝等等,并帶着大家進行觀察測量。為了更宏觀、更大範圍觀察地表破裂特征及其影響範圍,我們對所追蹤的破裂區域進行了無人機拍攝。學生們每天晚上均要對拍攝圖片進行處理分析。陳老師檢查後,不足的地方第二天要進行補拍,确保資料的細緻完整。好幾個研究生及本科生未來的研究方向将是與這次地震有關的内容,陳老師說,你們要就你們這次所看所思所想拟定自己的研究方向,吓得同學們一點不敢馬虎。

在野馬灘破裂附近,這次地震破壞非常嚴重的野馬灘高速大橋,呈現出多米諾骨牌似的坍塌。我們沿着野馬灘破裂帶一直追索,并沒有發現地面斷裂直接穿經了大橋。這座2017年才建成通車的大橋倒塌的原因是什麼呢?橋梁倒塌後第一時間,中國地震局力學研究所、同濟大學、青海地震局等就進行了聯合調查,初步判斷為地震烈度突破了原有抗震設計參數所緻,可見建築物抗震設計等級及參數的确定對建築物抗震是多麼重要。這對我們地質工程專業勘察工作參數的取值是一個警示,必須細緻科學,考慮周全。

看着這座橋,我們在這裡讨論了很久:最先的原因是地震斷裂位錯拉裂引起,還是地基基礎破壞引起,或者橋梁結構破壞引起呢?這是個值得研究的問題。

野馬灘大橋雙向多米諾似倒塌

考察了瑪多地震各破裂段的走向、破裂特征、破裂寬度、位錯大小,段與段之間的階區寬度、階區内部裂縫的走向、性質等等,大家不斷感慨:真實的地震及地表破裂在大地的表現,細節豐富多變,隻有看過了地震才會對地震及地震地質現象有更深刻的理解。奇怪的是,看得越多,問題越多,迷惑越多:這些斷裂在地表斷斷續續的原因是什麼呢?深部斷層相連嗎?能量是如何傳遞的呢?階區變化幅度和什麼因素有關呢?斷裂變形影響範圍内的工程如何進行抗震設防呢?等等等等,這也許就是地質的樂趣,如此多的問題讓你沉迷,對于地球,我們還有無數的未知,還有無數的課題等着我們以及我們的學生們去探索去研究。

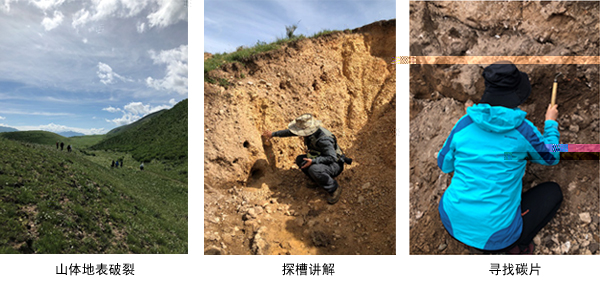

瑪多地震考察結束後,我們往玉樹方向走,花兩天時間考察了2010年發生的玉樹7.1級地震地表破裂。玉樹地震破裂切過山體、切過河溝,綿延數十公裡, 很是氣勢磅礴。山上有别人在斷裂帶上開挖的古地震探槽,揭露出至少有過兩次地震。陳老師給我們講解如何選擇探槽位置,如何開挖探槽才能獲取更多的信息。在沿着斷裂帶追索的時候,正好遇到一處山上灌溉水池施工,位置正好開挖在斷裂帶上,這麼好的立體開挖剖面,得來全不費功夫,陳老師教大家如何辨認地震斷裂上的多期沉積物,如何在斷裂帶上沉積的地層中尋找碳屑、通過碳屑測年限定古地震發生的時間。幸運的是,我們找到了一些碳屑。

從玉樹出來,我們沿着甘孜—玉樹—鮮水河斷裂,走甘孜、爐霍、道孚,至康定。一路鮮花遍野、風光無限,卻是我國大陸曆史地震最頻繁的區域,沿途斷層槽谷、斷層陡坎、斷層位錯等地震遺迹極為發育,并順途參觀了1973年7.9級爐霍大地震後在鮮水河邊修的紀念碑亭。我們于2021年7月15日從桂林出發,帶着滿滿的收獲于2021年7月29日回到了桂林。

地質科學是一門實踐性很強的科學,實踐出真知,這次的地震破裂實地考察無論對教學還是對拓展科研思路都是極大的幫助,感謝這次考察之旅。